СИМИСТОРНЫЙ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР.

С. БИРЮКОВ, Москва

Этот термостабилизатор можно использовать для поддержания температуры в дачном домике, погребе, балконном хранилище, инкубаторе.

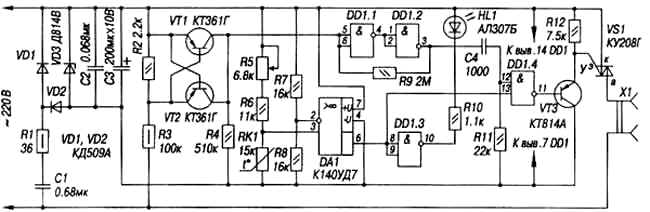

Стабилизация температуры при использовании предлагаемого устройства осуществляется включением и выключением сетевого напряжения, подаваемого на нагреватель, в зависимости от температуры датчика - терморезистора. Включение симистора происходит вблизи момента перехода сетевого напряжения через «нуль», что снижает уровень помех.

Схема термостабилизатора приведена на рис. 1. Диоды VD1-VD2, стабилитрон VD3, конденсаторы С1-СЗ и резистор R1 образуют источник питания устройства напряжением около 10 В, а транзисторы VT1 и VT2 и резисторы R2-R4 — формирователь коротких импульсов низкого уровня, соответствующих моменту прохождения сетевого напряжения через нуль.

При положительной полуволне напряжения на верхнем (по схеме) сетевом проводе транзистор VT1, включенный по схеме с общим эмиттером, открыт и насыщен — напряжение на его коллекторе близко к эмиттерному (транзистор VT2 закрыт).

При отрицательном полупериоде закрыт транзистор VT1, но открыт и насыщен транзистор VT2, включенный по схеме с общей базой, и напряжение на его коллекторе имеет тот же знак и величину.

Лишь в моменты, когда сетевое напряжение по абсолютному значению меньше 30...40 В, оба транзистора закрыты и напряжение на их коллекторах близко к напряжению на выводе 7 микросхемы DD1. Триггер Шмита на элементах DD1.1 и DD1.2 и резисторе R9 формирует крутые фронты образующегося импульса. Положительный перепад, соответствующий началу полупериода, дифференцируется цепочкой C4R11 и в виде короткого импульса положительной полярности подается на вывод 12 элементаDD1.4.

На второй вывод этого элемента поступает сигнал с выхода ОУ DA1, выполняющего роль компаратора. Входы ОУ подключены к выходам термочувствительного моста из резисторов R5-R8 и терморезистора RK1. Пока температура терморезистора выше некоторого значения, напряжение на нем меньше напряжения в точке соединения резисторов R7 и R8 и на выходе компаратора низкий логический уровень. Импульсы через элемент DD1.4 не проходят, светодиод HL1 не светится. Смещение порогового напряжения задается переменным резистором R5.

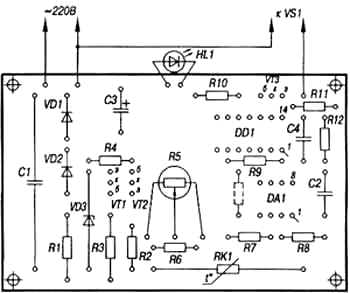

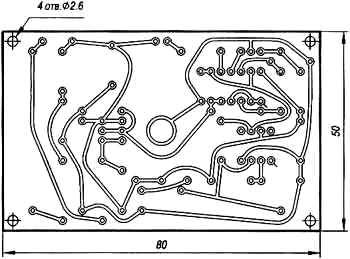

Когда температура терморезистора RK1 уменьшится и напряжение на нем станет больше, чем в точке соединения R7 и R8, выходной сигнал ОУ DA1 будет соответствовать логической 1, включится светодиод HL1, импульсы с дифференцирующей цепочки C4R11 начнут проходить через элемент DD1.4 на базу транзистора VT3. В начале каждого полупериода транзистор начнет включать семистор VS1, нагреватель подключится к сети. Все элементы термостабилизатора кроме симистора VS1 и выходных гнезд Х1 смонтированы на печатной плате размерами 50х80 мм (рис. 2). Плата рассчитана на установку резисторов МЛТ, конденсаторов К73-16(С1), К50-6(СЗ), КМ-5 (остальные). Переменный резистор R5 —СПЗ-4аМ или СПЗ-4бМ. Диоды VD1, VD2 — любые кремниевые импульсные или выпрямительные, стабилитрон VD3 — на напряжение стабилизации 10...12 В. Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7 или КР1561ЛА7. Транзисторы VT1 и VT2 могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры р-п-р, транзистор VT3 — средней или большой мощности той же структуры с допустимым коллекторным током 150 мА.

Конденсатор К73-16(С1) можно заменить на любой металлопленочный, например К73-17, на номинальное напряжение не менее 250 В или на бумажный или металлобумажный на номинальное напряжение не менее 400 В.

Операционный усилитель может быть использован практически любой, работающий при полном напряжении питания 10 В и потребляющий ток не более 5 мА, например, годятся КР140УД7, К140УД6, КР140УД6, КР140УД14. Светодиод можно использовать любой видимого свечения. Следует обратить внимание на его установку — светодиод следует максимально вынести за пределы платы , и смотреть он должен в ту же сторону, что и ось переменного резистора.

Автор использовал терморезистор ММТ-4, можно установить любые типа ММТ или КМТ номиналом 22...33 кОм, лучше — герметичные ММТ-4 или КМТ-4. Для определения сопротивлений резисторов R5 и R6 необходимо задаться диапазоном температур, в котором должен работать термостабилизатор. Измеряют сопротивление терморезистора RK1 при максимальной рабочей температуре, резистор R6 устанавливают равным этой величине или несколько меньшей. Затем измеряют сопротивление RK1 при минимальной температуре и подбирают сопротивление R5 таким, чтобы оно в сумме с сопротивлением резистора R6 было не меньше измеренного.

Если есть затруднения в измерении сопротивления терморезистора в диапазоне температур, можно считать, что для резисторов ММТ оно увеличивается на 19 % при уменьшении температуры на 5 ºС, на 41 % — при уменьшении на 10 ºС и в два раза — при уменьшении температуры на 20 ºС. При том же увеличении температуры уменьшение сопротивления составляет соответственно 16 %, 29 % и два раза. Для терморезисторов КМТ изменение примерно в 1,5 раза больше.

Указанные на схеме сопротивления резисторов R5 и R6 и терморезистора RK1 соответствуют диапазону работы термостабилизатора 15...25ºС.

Корпус резистора R5 соединен с минусовым проводником цепи питания микросхемы, что необходимо для его экранирования. Симистор КУ208Г или КУ208В установлен на ребристом теплоотводе размерами 25х50х60 мм. При таких размерах теплоотвода нагреватель может иметь мощность до 1 кВт.

Плата, теплоотвод с семистором, пара гнезд Х1 установлены в пластмассовую коробку размерами 70х95х150 мм так, чтобы терморезистор RK1 был расположен максимально близко к нижней стенке коробки, теплоотвод — к верхней (это стенки наименьшего размера). В них просверлено возможно большее число вентиляционных отверстий D 6 мм с шагом 10 мм. Светодиод HL1 и ось переменного резистора R5 выведены через отверстия в передней стенке коробки. Ось и крепежный винт пластмассовой ручки переменного резистора не должны быть доступны для случайного прикосновения.

Налаживают и градуируют регулятор без симистора. Вывод 12 микросхемы DD1 соединяют перемычкой с выводом 14, к резистору R12 подключают вольтметр. Параллельно конденсатору С1 подсоединяют резистор сопротивлением 220...330 Ом и подключают термостабилизатор к источнику питания постоянного тока с напряжением 12...15 В, верхний по схеме провод—к плюсу источника. Напряжение устанавливают такой величины, чтобы потребляемый ток составил 18...20мА.

Терморезистор помещают в воду с температурой, соответствующей середине рабочего диапазона. Его изолятор не должен быть в воде. Проверяют, что при вращении оси резистора R5 по часовой стрелке светодиод HL1 загорается, вольтметр начинает показывать напряжение около 9 В, а при вращении в противоположном направлении — светодиод гаснет, вольтметр показывает нуль. Делают соответствующую отметку на шкале переменного резистора. Изменяя температуру воды, полностью градуируют термостабилизатор.

Для проведения этой операции вместо терморезистора можно использовать постоянные резисторы с сопротивлениями, соответствующими измеренным сопротивлениям терморезистора при заданных температурах.

Убрав дополнительный резистор и перемычку, полностью собирают стабилизатор и проверяют его работу с включенной в качестве нагрузки лампой накаливания.

Регулятор устанавливают в вертикальном положении так, чтобы вентиляционные отверстия ничем не закрывались. Для поддержания температуры в погребе, инкубаторе или в балконном хранилище термостабилизатор лучше установить вне их объема, оставив там только терморезистор. В этом случае для уменьшения влияния наводок вместо него на плату следует поставить полярный конденсатор емкостью не менее 50 мкф на рабочее напряжение не менее 10 В. Терморезистор и подводящие провода надо тщательно заизолировать.

Термостабилизатор не имеет гистерезиса по температуре и его точность может быть весьма высокой — порядка 0,1.. .0,2 ºС. Если же по каким-либо причинам необходим гистерезис, его можно получить, установив между выводами 3 и 6 ОУ DA1 резистор сопротивлением несколько мегаом, на печатной плате он показан штриховыми линиями.

"САМ",10'99