УМЗЧ С ОДНОПОЛЯРНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

М. САПОЖНИКОВ, г. Ганей-Авив, Израиль

Современное построение бытовой радиоэлектронной аппаратуры базируется полностью на использовании специализированных функциональных интегральных микросхем. Это несомненное достоинство при производстве оборачивается некоторыми неудобствами для любителей самостоятельно отремонтировать аппарат, когда не удается приобрести требуемую микросхему. В такой ситуации может выручить опыт радиолюбителей по созданию отдельных узлов и блоков на дискретных элементах.

В данной статье приводится описание стереофонического усилителя для использования в музыкальных центрах с дополнительной возможностью применения общего низкочастотного излучателя.

Описанный УМЗЧ имеет следующие основные технические характеристики:

входное напряжение — 0,5 В;

входное сопротивление — 330 кОм;

коэффициент усиления — 26 дБ;

номинальная мощность в каждом СЧ-ВЧ канале — 14 Вт на нагрузке 8 Ом и 20 Вт на нагрузке 4 Ом:

номинальная мощность в общем НЧ канале — 36 Вт на нагрузке 8 Ом;

диапазон воспроизводимых частот — 20...20 000 Гц; коэффициент гармоник на частоте 1 кГц— 0,04 %, на частоте 20 кГц — 0,06 %.

Принципиальная схема УМЗЧ приведена на рис. 1. В нем каналы звуковоспроизведения построены так, что для низкочастотной нагрузки они представляют мостовой усилитель [1]. В одном из каналов сигнал инвертируется, а в другом — нет. Общая низкочастотная головка включена между выходами каналов. Сигнал инвертируется во входном буферном усилительном каскаде на транзисторах VT1 и VT2, которые включены по схеме составного транзистора, что позволило получить высокое входное сопротивление УМЗЧ. Инвертированный сигнал выделяется на резисторе R6, а неинвертированный — на резисторе R7. Для последующего усиления в правом канале сигнал снимается с резистора R7', а в левом — с резистора R6.

Поскольку схемы каналов полностью идентичны, приведем описание лишь левого канала. На входе и выходе буферного каскада имеются фильтры R1C2 и R9C6, подавляющие сигналы с частотами 100 кГц и выше. Если УМЗЧ будет использоваться без общего НЧ канала, сигнал с буферных каскадов в обоих каналах надо снимать с резисторов R7(R7'). С них же можно снимать сигнал для подачи на телефонный усилитель. Буферные каскады питаются от общего стабилизатора напряжения. Единственная его особенность в том, что в качестве стабилитронов используются переходы база-эмиттер транзисторов VT3 — VT6. При обратном включении такой переход является неплохим стабилитроном при небольшом токе стабилизации.

В точке соединения резисторов R10 и R11 входной сигнал суммируется с сигналом ООС. Коэффициент усиления УМЗЧ зависит от соотношения сопротивлений этих резисторов и при указанных на схеме номиналах составляет 26 дБ. Суммированный сигнал поступает на базу составного транзистора VT7, VT8, нагруженного на низкоомную входную цепь R14, R15 следующего усилительного каскада, собранного на транзисторе VT9, включенном по схеме с ОБ. Каскад с таким включением транзистора менее зависим от паразитных межэлектродных обратных связей, что хорошо влияет на АЧХ всего устройства.

Выходной каскад и устройство стабилизации его тока покоя мало отличается от описанных в [2] и [З]. Подобная схема уменьшает искажения сигналов малых уровней и делает звучание более разборчивым и прозрачным. Еще одна особенность данного выходного каскада — постоянное напряжение на его выходах несколько ниже половины напряжения питания. Это позволяет обойтись без стабилизатора напряжения, выведя пульсацию на выходных гнездах источника питания за пределы максимального размаха амплитуды выходного сигнала.

Для работы с общим НЧ каналом [1] необходимо, чтобы постоянное напряжение на выходах устройства было одинаковым и стабилизированным. В данном случае это обеспечивается наличием общего составного стабилитрона VD1, VD2, включенного в эмиттерные цепи входных каскадов обоих каналов УМЗЧ. Параллельно составному стабилитрону включен конденсатор С10 достаточно большой емкости. Постепенно заряжаясь после подачи питания на усилитель, он обеспечивает плавное нарастание напряжения на его выходах, что устраняет характерный "щелчок", сопровождающий включение УМЗЧ. Элементы L1, С 15, С 15' выделяют сигналы с частотами ниже 250 Гц для общего НЧ канала, а конденсаторы С14 и С14' — сигналы с частотами выше 250 Гц для СЧ-ВЧ звеньев. Переключатель SA1 позволяет использовать УМЗЧ в стерео-режиме без общего НЧ канала с обычными широкополосными АС. В верхнем положении его подвижного контакта включаются конденсаторы С13 и С13' большой емкости, пропускающие всю полосу усиливаемых частот.

Для этой конструкции печатную плату автор не разрабатывал и детали монтировал на макетной плате. На ней был собран почти весь усилитель, кроме выходных каскадов. Транзисторы VT10, VT11, VT13 — VT1 б, конденсатор СП и резисторы R18 — R21 (а также детали другого канала, обозначенные индексами) установлены на общем теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности 600 см2. Транзисторы VT13 и VT15 закреплены на теплоотводе общим винтом МЗ. Под транзисторы следует подложить слюдяную прокладку. Чтобы исключить контакт винта с коллекторами транзисторов, на него следует надеть короткий отрезок поливинилхлоридной трубки. Без прокладок закрепляются транзисторы VT14 и VT16. Резистор R21 припаивают к базовым выводам транзисторов VT15 и VT16, а конденсатор С11 — к выводам коллекторов VT13, VT15. Транзистор VT11 и резисторы R18 — R20 располагают на текстолитовой планке с контактами. Коллектор транзистора VT10 припаивают к базе транзистора VT13. Это необходимо для надежного теплового контакта с транзисторами VT13 и VT15. В УМЗЧ можно использовать отечественные транзисторы КТ502Б вместо ВС640; КТ503Б — вместо ВС639; КТ818АМ — вместо BD912; КТ819АМ — вместо BD911, резисторы МЛТ 0,25, конденсаторы любые соответствующих типов и номиналов. Катушка L1 бескаркасная, содержит 320 витков провода ПЭЛ 1,2, намотанных внавал на оправке диаметром 45 мм, длина намотки — 35 мм.Налаживание УМЗЧ начинают с проверки напряжений на выходе стабилизатора напряжения (эмиттер VT3) и на выходах буферных усилителей (эмиттеры VT1, VT2). Они не должны отличаться от указанных на схеме более чем на 10 %. На этом этапе налаживания предохранители FU1 и FU2 должны быть вынуты. Затем, не подключая нагрузку, вместо предохранителя FU1 следует включить амперметр. После этого постепенно уменьшая предел его измерения, нужно убедиться в том, что ток покоя верхнего (по схеме) плеча УМЗЧ не превышает 100 мА. Те же операции проделывают в другом плече УМЗЧ, подключив амперметр на место переключателя FU2. Далее, установив оба предохранителя на место, следует убедиться в том, что постоянные напряжения на выходах обоих каналов отличаются не более чем на 150 мВ. Сами эти напряжения должны быть на 5...10 % ниже половины напряжения питания. При необходимости их устанавливают подбором стабилитронов VD1 и VD2. Затем вместо головок ВА2 и ВАЗ к выходам УМЗЧ подключают резисторы сопротивлением 4 Ом и мощностью в несколько ватт и еще раз проверяют ток покоя каждого из каналов.

После этого к замкнутым между собой входам обоих каналов подключают генератор 34, а к выходу одного из каналов — осциллограф. Подавая на вход сигнал порядка 15...20 мВ и наблюдая выходной сигнал на экране осциллографа, убеждаются в том, что "ступенька" в нем отсутствует. При токе покоя 30...40 мА ее вообще нет на частоте 1 кГц, а на частоте 12 кГц "ступеньку" все же можно наблюдать. Если же увеличить ток покоя до 100...130 мА (уменьшив сопротивление резистора R18), то она не появляется даже на частотах выше 20 кГц. Далее, подав на вход сигнал прямоугольной формы, убеждаются в отсутствии паразитных выбросов на его фронтах и спадах на выходе, а также в отсутствии паразитных колебаний высокой частоты. Если таковые все-таки есть, то следует увеличивать емкость конденсатора С8 до их исчезновения. Все описанные операции проделывают и в другом канале. На этом налаживание УМЗЧ заканчивают.

В НЧ канале не рекомендуется использовать нагрузку сопротивлением менее 8 Ом из-за сложности согласования этого канала с СЧ-ВЧ каналами по уровню сигнала. Для отключения звука в АС желательно отключать конденсаторы С5 (С5') от буферных каскадов.

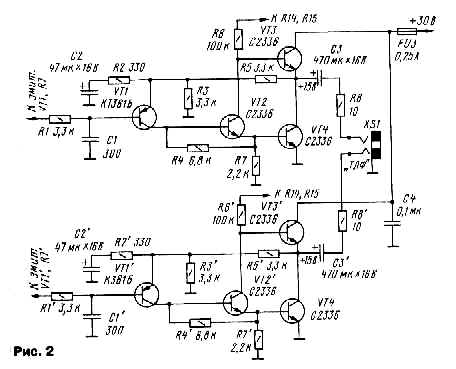

При желании можно изготовить телефонный усилитель, собрав его по схеме, показанной на рис. 2. Этот усилитель аналогичен УМЗЧ, описанному в [4]. Он также работает в линейном режиме (класс А), но при меньших токах покоя, порядка 15...20 мА через каждую коллекторную цепь транзисторов VT3, VT4 (VT3', VT4'). Ток покоя устанавливают подбором резистора R6 (R6'). Транзисторы VT3, VT4 (VT3', VT4') должны быть установлены на теплоотводе общей площадью не менее 80 см2 или на поверхности металлического шасси через изоляционные прокладки. Транзистор С2336 можно заменить КТ602БМ.

Данный УМЗЧ был разработан и изготовлен автором для восстановления музыкального центра "MARC-NR-75F1".

Блок питания УМЗЧ должен обеспечивать ток не менее 5 А при напряжении 44 В. При других напряжениях будет меняться выходная мощность. Это следует учитывать и применять выходные транзисторы с соответствующими предельными токами и напряжениями. Кроме того, придется подобрать стабилитроны VD1, VD2 для обеспечения постоянного напряжения, на5...10% меньшего, чем половина напряжения питания.

Если переделываемый аппарат имеет стабилизированный источник питания, например, "Victoria-001 -stereo" (Рижский радиозавод), то напряжение на выходах желательно выбрать 1/2 Uпит. Со стабилизированным источником питания параметры УМЗЧ будут выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захаров А. "Мелодия-101-стерео" с общим низкочастотным каналом.- Радио,1987,№ 4,с. 34, 35.

2. Акулиничев И. О критичности питания усилителя мощности. — Радио, 1984,№ 11,с.33,34.

3. Акулиничев И. УМЗЧ с глубокой ООС. — Радио, 1989, № 10, с. 56—58.

4. Васильев В. Ультралинейный усилитель класса А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. МРБ, вып. 1048.— М.: Радио и связь, 1982, с. 14—16.